プロローグ

私が生まれて物心がついたのは小学校へ入学する二、三年前ではなかったかと思う。当時、まだ我が家には・・いや、我が村には電灯などというものはなかった。夜、家の中ではランプ、持ち歩きにはランタンという灯具であった。

昭和四、五年頃のことだったと思う。(なにせ確実な資料など見当たらず、遠い記憶だけをたよりに書いているのでその点何卒お許し願いたい。)

その昭和四、五年頃(私は四、五才だったと思う。)家はたいそう貧乏らしかった。私は一人で家の周りで土いぢりでもしていたように記憶している。父母はもとより兄達は野良仕事。

兄繋弘(二十六才で戦病死)姉ミスエ(嫁ぎ先 吉尾 新十津川花月で四十九才で急死)は砂川小学校へ行っていたようだ。一番上の姉〈昭和六十二年一月二日亡)は恵比島の岡島家に嫁いでいて、当時の事は気憶に残っていない。

その頃の私は自分の名前すら自覚していなかった頃である。一番上の兄昌平(昭和五十六年十一月六日亡)は一番上の姉の亭主の妹(そめ)と結婚していたようだ。

その項、上砂川へ通じる家の南の道路の端に何やら大きな柱が次々に立ち並んできた。数日後、我が家の中にランプに代わって電灯というものがついた。とても明るく、まぶしい。父母や兄達が「電気って随分明るいものだ。家のすみずみまでよく見える。」と感心していたものだ。

1 少年時代と軍国主義

昭和7年4月に砂川小学校に入学し、自分の名前も覚え、勉強もまずまずだったかと思う。小学校の4年生になった4月10日頃、友達三、四人と授業が始まる前に一年から三年まで受け持ってくれた飯田先生に会いにいった。

その帰りの出来事であった。友達が来ないので教室と体育館を結ぶ廊下の壁に寄りかかって休もうとした。ところがそこは壁ではなく、出入り口の戸であり、運悪いことに大きく開いていたのである。私はまっさかさまに転落した。

春先のせいもあり、雪が溶け、氷の堅くなっているところにおもいっきり頭を打ちつけた。どくどくと血が溢れ出した。急いで医務室に連れていかれ、旭三郎先生に応急手当を施してもらった。

そのあと、小使さんのリヤカーに乗っかって苅部病院へ行き5針縫った。

しばらく病院通いをして、傷は2週間程で治ったようだったが頭がぼうっとして考える力がなく、大事な勉強もする気も起きず、2、3年が過ぎていってしまった。

このケガで父母達に大金がかかり、親不孝をしたものだ。

頭の傷を縫うのに1針50銭、全部で2円50銭。その後の通院代に50銭から1円、全部でしめて3円50銭ほどかかった。当時のお金で1銭といえば大きな飴玉が買えたくらいだから、このケガに結構なお金がかかったのが想像できるだろう。頭を打ったせいではないだろうけれど、その頃より一番上の兄達とケンカが絶えなかった。その都度兄嫁が寛をしかっていた。

小学校6年の5月27日、母が砂川の町立病院で死亡した。

私は子供ながら、もう会えないと思うと泣けて泣けてどうにもならなかった。いろいろな思い出・・・とはいっても子供だったから、母が砂川の町へ行ったときおみやげに買ってきてくれたパンのこと。母が毎月、西願寺にお参りに行くのについていって、帰りにサツマイモのふかしたのを無理にねだって買ってもらったこと。

そんな思い出が走馬燈のようによみがえった。

母がいなくなってからも、やはり一番上の兄とはけんかが絶えない。ある時、いつもの様にけんかをしていたら兄嫁が一気に走ってきて、一言も言わず私のあたまをぽかんとなぐっていった。母親がいなくなってから、兄嫁はこうも変わるものかと子供心にも思ったものだった。その頃から小学校を卒業したら家を出ていこうという気持ちが芽生えてきた。

小学校六年も落第せず無事修了し、砂川尋常高等小学校の高等科に入った。

このあたりから北支事変(昭和12年7月7日勃発)が中国全土に広がり支那事変となり、我が国の軍隊も支那へ満州へと毎日のように軍用列車が走った。砂川の駅も例外ではなかった。私が10才を越えたあたりから、日本は軍国主義の真っ最中。

また、私も父に男は軍人でなければならぬ!と鍛えられていた。父は息子4人の内、3人まで徴兵検査で甲種合格であり、あとひとり延成も甲種合格であればと父は言っていたが、その後、私も甲種で合格になり、父の喜びようといったら大変なものだった。これは順を追って後記することにする。

その延成が高等2年を終える頃から支那事変の戦火は中華民国全土に拡大しており、日本の陸海空軍は着々と軍備を整えていた。日本国民のほんのわずかな娯楽の歌謡曲も軍国調になり、歌詞も軍隊の検閲が入って軍事日本にふさわしくないものは発売禁止になった。国民の日用品も統制になり、日に日に窮乏生活に入っていったものだった。歌は軍歌でなければならぬ。

映画も恋愛映画は禁止。苦しい時代を迎えたものだ。

高等2年ともなれば少しは大人になりかけ、女性も意識しだす年頃、しかし、映画には絶対行く事は許してもらえなかった。その頃の映画といえば無声映画がほとんど、その中でオールトーキーという映画が出始め、食事をするシーンでは茶碗をテーブルに置くときの音や、はしを置く音まですると巷では大評判になったものだ。

繁弘兄が第7師団歩兵隊に入営する頃「愛染かつら」という映画が一世を風靡し、その映画の主題歌「愛染草紙」も当時、大流行していた。

兄は明日旭川の師団に入隊するというのに、そのレコードを買ってきて畜音機で聴いていると父は「明日軍人になるものが、そんな女の泣くような歌を買ってくるなんて何事だ!」とひどく叱られていた。

軍人になる前のほんの少しの楽しみくらいは・・・と思ったものだった。

このころの私は早く大人になりたいとは思ってはいたが、父の大好きな軍人にはあまり気乗りはしなかった。本当のことをいえば兵隊さんにはなりたくなかった。当時、そのようなことを言うようなものなら生かしては貰えなかったくらいだと思う。

小学校3年のことだった。受持ちの飯田先生が「皆、大きくなったら、何になりたいですか。一人一人聞くから答えなさい。」と言って前のほうから順々に聞いてきた。

そのほとんどの男は兵隊さん、ほとんどの女はお嫁さん、と答えていた。

私の番になった。私は大きな声で「汽車の運転手!」と答えた。

すると、クラス全員、一瞬沈黙の後、男子も女子もみんな口をそろえて「ヘエー、汽車の運転手だと、兵隊さんにならないのは馬鹿だ。」と非難を浴び、その後半ば仲間はずれにされたものだった。

高等2年で義務教育は終わり、昭和15年の春、私の進路は上級学校に進学するにしても父は入学金をだしてはくれず、また、脳味噌のほうも小学校4年の時に頭を打ってから記憶力がおもわしくないことも手伝って、断念せざるをえなかった。

そうかといって末っ子の私は、家事や牛飼いもしたくなく、結局、小さいときからの念願であった鉄道に入りたかった。

ある日父にそのことを恐る恐るビクビクしながらやっとのことで話しをしたら一変に怒られた。

「駄目だ、駄目だ、軍人になれ。」

当時、親の言うことは絶対であり、現在と違って、自分の意見など全く取り入れてはもらえなかった。何事も親の許可がなければ絶対に駄目であった。

鉄道が駄目なら学校の教員にでもと、ある日再び恐る恐る話しを持ちかけたところ、案の定「お前みたいな頭では学校の先生などできるはずがない!駄目だ軍人になれ!」と言われ、一笑に附された。

私としては自分より勉強ができないと思われていた同級生が小学校の代用教員になっていたのだが・・・

こうして高等3年を卒業した年、他の職業に就きたくても親の許可がおりず、かといって家事の農業の仕事はしたくなかった。そのため兄達に一人前に見て貰えず不満一杯で過ごしていた。

7月の末頃であったか、世の中にどんよりと悪雲がただよい始めてきた。支那事変では、日本軍は蒋介石の首都、南京を落とし入れたが英米の後押しがあったようで、彼は首都を落とされても降伏せず、首都を重慶に移して抗戦を続け、日本空軍は重慶第30何次爆撃と報じていた。

その7月、私の姉キクノの旦那、渡辺信義さんに「赤紙」つまり召集礼状が来た。そして旭川第七師団に入隊した。

渡辺信義は当時東京都足立区北千住に住んでいて、ある建設会社でトラックの運転手をしていた。結婚して1年で長女信子が生まれ、まだ1週間たったかたたないかの時にその「赤紙」が来たのである。

この時期、働き盛りの青年はみな軍隊によって召集されていった。この召集は軍の秘密事項であって、他人に口外すればすぐに検挙される世の中。村の人々がコソコソ話しをしていたのが今思い出される。当時の大人は日本の行動についてはおおよそ理解はしていただろうと推測するが、なにせ秘密主義のせいもあって、子供や半大人の私にはカーテンの向こう側の出来事であった。

そんなある10月の夕暮れ、それまでしとしとと降り続いていた雨が上がった午後8時ころ、左腕に「公用」と赤く書いた布の腕章をつけた人が我が家にもやってきた。

「佐次雄さんに召集令状。」と言って、手紙を父に渡して何事もなかったようにまた何処かの家へと立ち去って行った。

佐次雄は私の二番目の兄である。兄は丁度その頃、千葉県印蒲都大森町へ父が購入した土地で世帯をもつというので当地に行っていた。

私は兄に召集令状が来たことで、何か寒さにも似たようなものが走り出していくのを感じ取った。わけも解らないのに身震いが止まらなかった。

秋の空は相変わらずの青さをしたたえていたが、ひとつだけその青さの中に変化が見られた。軍用機の編隊が旭川方面から札幌方面へと日に日に増えていったのだった。

地上はというと、軍用列車が本州方面へとその数を増していった。そして数10台と連結された貨物列車が砂川駅を通過していくのを見ると、私としても世の中が風雲急なると感じさせるのであった。物資は次々と店頭から消えていった。石鹸など日用品のほとんどもなくなってゆく。砂糖も配給制へと変わり始めてきたのもこの頃だった。

そんな中、11月が過ぎ、12月にも入ると砂川にも白い季節がやってきた。

12月8日、朝からしんしんと雪が降っていた。兄や姉達はいつものように牛に朝の飼料を食べさせ、乳をしぼるため出かけていた。私は家の中に一人で居た。すると、今まで何事もなく放送されていた音楽が急に止まった。しばらくして、ボンボンとマイクを叩く音がすると思うと男の声が流れ始めた。

「臨時ニュースを申し上げます!臨時ニュースを申し上げます!」

アナウンサーが興奮しているということは、そのラヂオのスピーカーからでも十分理解できた。軍艦マーチと交互にそのアナウンサーは再び話し始めた。

「帝国陸海軍は西太平洋に於て、米、英軍と戦争状態に入れり!」

と繰り返し放送があった。私は急いで牛舎で仕事をしている兄達や父にとうとう戦争が始まったと知らせた。

すると兄達も「とうとうやったか!」と顔を引きつり、「それ」が始まったことによる決意のようなものが感じ取られた。私は背筋に一瞬、電気に似た何かを感じた。妙な感じだった。

2 海員養成所から日本郵船へ

或る日、新聞に「一年間の訓練を終え、小樽海員養成所の生徒は流水渦く北洋航路に,椰子の葉残る南洋航路に、日本の希望を胸に巣立って行った。」という記事が目に入った。私ほ「これだっ!」と決め、父に話しをしてさっそく入学願書を取り寄せた。私は航海科を希望して受験したが合格通知を開けてみると機関科であった。四月に小樽潮見台の小樽海員薯成所に機関科第五期生として入学した。(現在は小樽桜町に小樽海員学校として今も海員を目指す人達が勉強している)全員寄宿舎に入り、外出は日曜日だけ、時間がきっちりと決められ、この養成所は海軍生活と同じ様式で非常に厳しい教育であり、逃げ出す生徒もいたくらいだ。冬は雪中をハダシで駆け足をさせられた覚えがある。特に海軍中慰の千葉、松田という一等兵曹の二人にじっくりと絞られたことは一生忘れられない。

ここで一年間教育された私は、昭和十八年三月晴れて卒業することができた。入学した当時より同じ寄宿舎であった釧路から来ていた鈴木鈴雄君とえらく気が合っていたので、卒業時には同じ会社を希望しようと話し合い、日本郵船株式会社に二人そろって入社が決まった。

そしていよいよ横浜へ出発する日がきた。鈴木君と前もって打ち合わせていた列車、砂川発午前十時二十三分釧路発函館行の普通列車。十七年間育てられた我が家、我が故郷を午前九時に出ていくことを心に決め、朝食をとった。その時、家には兄も姉も誰もおらず、用意してあった米と麦とじゃがいもの混ざったごはんと味噌汁をひとりで食べた。そして列車の中で食べるために自分でおにぎりを一つ作って、それを新聞紙に包んでトランクに入れた。兄はこのトランクを買ってくれた。マツエ姉さん、ミスエ姉さん達で丹前を一枚買ってくれた。身の回りのものをこのトランクに入れ、一人でこの住み慣れた我が家雀を出た。兄の子供達の誰一人として「さようなら」「いってらっしやい」の言葉をかけるものはいなかった。父もどこへ行ったのか見当たらないので声もかけず出発した。

その日は割と暖かい日で道路はザラメ状の雪。とても歩きずらいので、砂川の駅まで線路づたいに歩いて行った。やがて、砂川の駅が近付いてきた。その線路に列車が入る信号があるところまで来たとき、それと平行して走っている道路に牛乳を工場へ運んでいった帰りらしい兄を見つけた。兄は馬を止め、私のところへやってきた。道路と線路は七、八メーールくらいしか群れていない。私はこれでしばらく兄とも別れて暮らすのだから兄から「元気でやれョ」などという励ましの言栗がくるのかと少年ながら思っていたのだが、それは全くの思い違いであった。

「延成、おまえ本当に家を出るのなら家のもの何も分け前はやらないぞっ。いいか!」

あと数分後に列車に乗って横浜へ行くというのに、今さら財産分けが欲しいからといってやめたなどと言えるはずがない。そこでわたしは「ウン、いいよ」と言って兄と別れた。

やがて、私は鈴木君とともに車中の人となり、一路横浜へと向かった。

当時の列車、連絡船とも現在のそれとは兎と亀ほど違っていて、上野までは三日二晩くらいかかったのではないかと思う。上野に着いたのが九時か十時ころ。日本郵船株式会社の本社へ行くことになっていたので、鈴木君と東京駅まで「省電」に乗った。初めて目にする大都会の形相に目をみはりながら本社を探し当てた。担当の人のところへ行くとただちに会社の人に連れられて再び省電に乗って桜木町の楕浜支店に案内された。

宿舎は山下公園の外れにある会社の寮で暮らすことになった。社会に出るのも初めて、右も左も解らない私達ではあったが、彼といっしよに会社へ行って説明を聞いたり、実習をしたり、また帰りに食事をしたりして知らない土地ではあったけれど幾分淋しさも少なくすんだ。しかし、三日たち、一週間たつと入社当時の緊張感もも和らぎ、誰も見送ってくれなかった故郷を思いだし帰りたい気持ちも少しずつわいてきたものだった。

東京北千住にキクノ姉さんが住んでいたので、日曜日に鈴木君と訪ねていった。姉さんも一人であったためか、随分喜んでくれた。

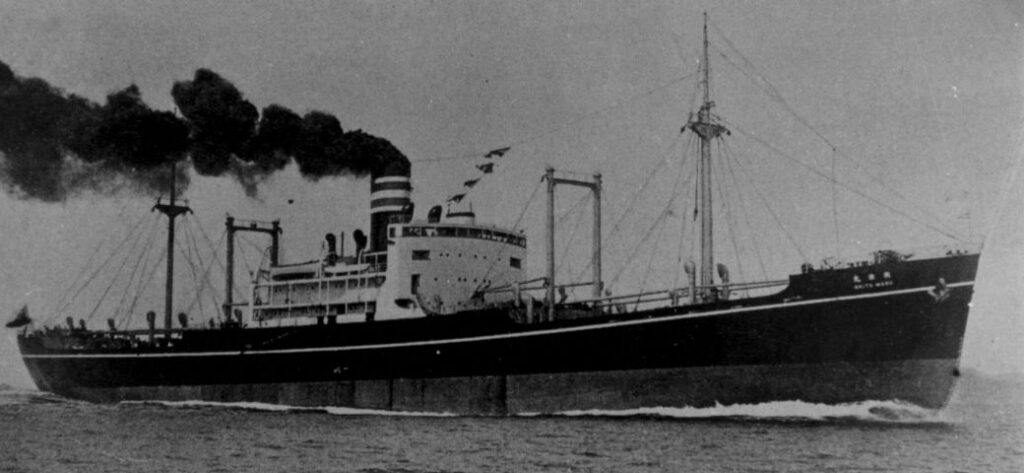

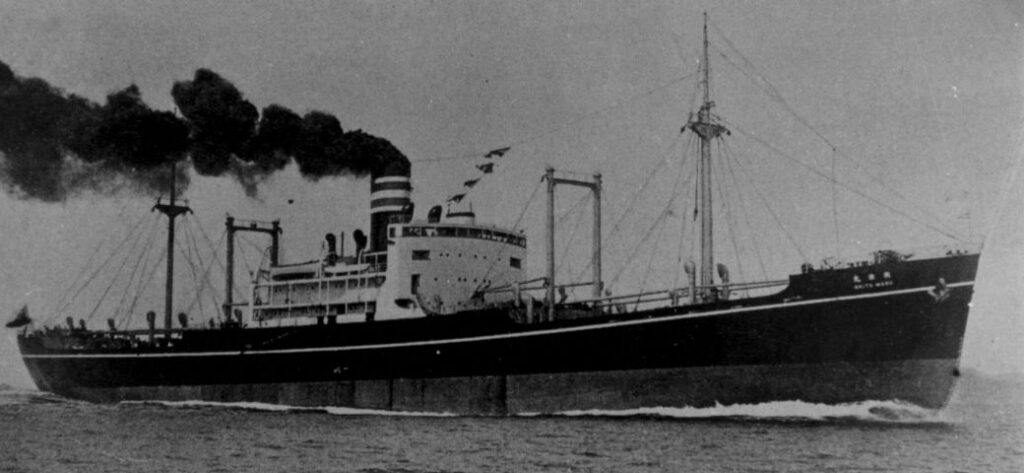

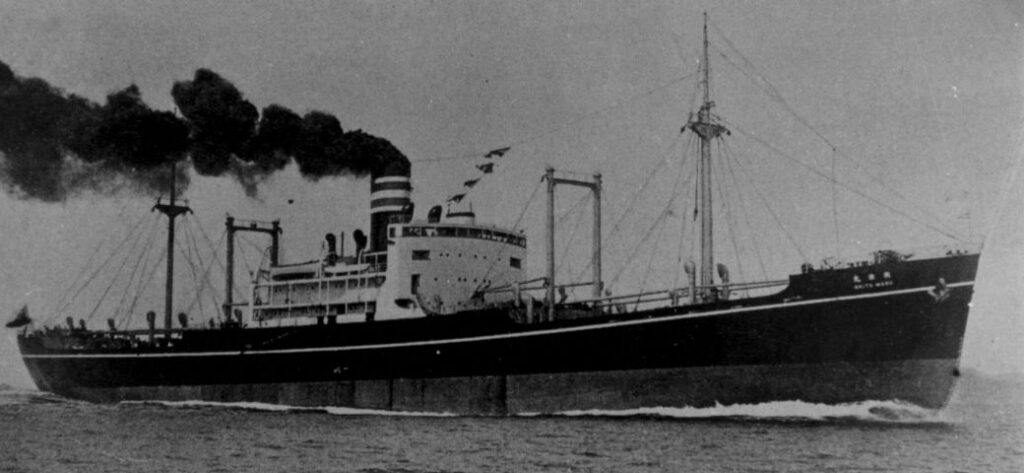

横浜支店に通って十日ほど過ぎた四月の中頃だった。鈴木君より先に私に乗船命令を配乗係の主任から言い渡された。早速宿舎に帰って身の回り品を整理して、キクノ姉さんに電話をしに郵便局へと向かった。そして鈴木君と別れ、東京芝浦桟橋の岸壁に接岸している「興津九」という貨物船に乗船した。まず火手長に挨拶して手続きの書類を渡し、晴れて興津丸の船員になった。

この船は海軍の徴用船であり、海軍軍人も乗っており般の色もネズミ色一色で染められていた。私が入社のときに憧れていたファンネル(樫突)に赤と白の全社のマークは消されていた。

乗船して二日目、私の人生にとっては文字どおりの船出、初航海の汽笛が東京湾に響き渡った。錯は上げられ一路私にとっては処女航海、南洋のトラック島に向かってエンジンの音も快調に祖国日本をあとにしたものだった。

3 初仕事とタクワン

私の仕事は、火夫見習いという職名で給料は一ケ月五十円。でも、他の火夫見習いよりも十五円ほど高給であった。というのも海員養成所を卒業したからである。月給三十五円で私より半年くらい先に入社した年上の人がいた。今でも忘れない「森田」という性で左腕に錨、その下に上海と横書きに書いたいれずみをしていた。その森田君と一航海毎だと思ったが飯運びと気缶室で石炭運びと缶替えという仕事を交代で行なった。あとで詳しく書くがとても辛い仕事だった。私はその森田君よりあとに乗船していたので主な仕事は飯運びと移住区の掃除であった。その仕事の内容といえば普通船員機関部の食堂で先輩の食事の用意、室内の掃除、夜食の用意、便所、甲板の掃除などとそれはそれは映画や唄に出てくるマドロスさんとは随分イメージが違って、とても苦しいものであった。

飯運びの仕事を朝から順を追って書いてみよう。

前日、夜中の二時ころにようやくベッドに入って寝たかと思ったら五時に当直のコロッパス(石炭運び)に起こされる。東京を出航したのは四月も中頃ではあったが、外はいまだ薄ら寒い。南へ南へと航海を続けている船からはすでに陸地は見えない。見渡す限りの海である。薄曇りの空からときおり太陽の光が海上に照らされちらちらと反射される光が目にまぶしい。

タービン機関の快調な音と船が押し分ける波の音が交互に心地良い風となって私の顔を通り過ぎていく。故郷の父が私のことを思ってくれているだろうかと、ふとそんな思いが頭をかすめた。私は自分自身に「ああ、俺は船に乗って今、南洋航路についているのだ」と何度もいい聞かせ仕事に取りかかった。

まず食堂と機関部室通路の掃除である。海水取り出し弁から海水を床に散布してデッキプラシでゴシゴシと磨き上げる。

次はトイレの掃除である。当時はトイレという言葉は禁じられていて便所と言わなければならなかった。この便所掃除も同様にハダシで海水を流して磨く。そして、一応の床掃除が終わったら、今度は食堂の流し台に山と積まれた夜食のあとの食器洗いである。船には真水がとても貴重なので少ない水で綺麗に食器を洗わなくてはならない。我が家にいたころは、自分の茶碗も洗ったことがなかったのに他人の食べたあとの食器洗いや食べ残しのあと片付け、それに湯沸しタンクに水を入れ蒸気弁を開けて湯を沸かさなければならないなど、ほんとうにてんてこまいであった。

六時半、ギヤリ(調理場)より朝食のおかず、ごはん、味噌汁を運ぶ。たくわんを五 六本コックが機関部にとくれたのを食堂に持ってきて綺麗に洗い、刻んで大皿に移して食堂テーブルに出した。

六時半の食事の用意が済んだらワッチ(当直)の人、目が覚めた人がおもいおもいに食事に来る。食べ終わったら流しの洗いおけに食器を入れて出ていく。その食器をまた洗う。食器を洗っていると忘れもしない植田という一等ファイヤマン(一等火夫)が「何だこのつけものは!」といったかと思うか否か、たくわんが私の後頭部に飛んできた。びっくりして振り返って「はいっ」と返事をするとこのファイヤマンがたくわんをはしで一切れ摘むと次から次へとつながってくる。

「こんなたくわんの切り方は何だ。一切れ一切れ切れたのを確認して出すものだ!」と目を丸くして怒鳴られた。私は「はいっ。わかりましたっ。」といって謝るほか方法がない。私はこの日からこのファイヤマンが嫌いになった。食事にくる人はダラダラとあとからあとからとやってくる。その度にお茶を入れたりいろいろとサービスをしなければならない。船に乗ってどうしてこんなことをやらなければならないのかと何度か詫びしい気持ちて海を眺めたことか・・・

九時ころから昼食の時間、三時ころから夕食の時間までの間は機関部員室、火手長室、機関庫手室、油差室と部屋の掃除。掃き掃除、拭き掃除が終わったら今度は真ちゅう磨きである。ピカールを塗って磨く。当時の船は、各室の扉の取っ手、扉の仕切、またボールド(船の外部の丸窓)の周囲などが真ちゅうでできていた。

夕食が終わったらギヤリより夜食を貰ってきて所定のところへ置くのもポーイ長(私のしている皿洗いを船員達はこう呼ぶ)の仕事である。各部屋の掃除の回数は特に決まっていない。タバコの吸いがらをポイと床に捨てるものもいる。その度、見かけたら掃除だ。その当時私は真面目そのもの。酒、タバコ遊びなど全く知らない。紅顔可憐な美少年、であった。その美少年も一日の仕事は本当に疲れる。

夜十時ころ一休みしていると、朝タクワンを投げた植田ファイヤマンに

「おい、ボーイ長。ギヤリヘ行ってどんぶり一杯砂糖を貰ってこい。」と言われた。

「はいっ。」と言って私はどんぶりを持ってギヤリヘ行く。ギヤリの扉にはすでに鍵がかかっていた。私は引き返して植田ファイヤマンに

「ギヤリはもう鍵がかかっています。」と言うと

「バカヤロー!鍵がかかっていたらコックの所に行ってもらってこいっ。」

と怒られ、私は再び「はいっ」と言って調理室と書いてある部屋を捜してコックのところへ行きノックをした。「はい」という返事があったのでドアを少し開け、「砂糖を下さい。」と言うとコックは仕事終わってくつろいでいるのに何事だ、といわんばかりに「何をいっている。砂糖なんかない。」とあっさり断わられた。また戻って植田ファイヤマンに

「コックのところへ行ったらないといわれました。」と言うと又カミナリが落ちた。

「バカヤロー!ないはずがないではないか。植田がくれと言ったと言ってもらってこいっ。」

と大声で怒鳴られ再びコックに

「植田さんが砂糖を下さいといっています。」とわたしも涙声になっていた。

するとコックは「しかたないな」とブツブツ言いながらどんぶりに一杯砂糖をくれた。この砂糖を、いったい何に使うのか私にはさっばり解らなかった。

植田ファイヤマンはコーヒーというものを入れていた。大体コーヒーというもの生まれてこのかた一度も飲んだことがない。彼も飲めとはいわなかった。私がコーヒーというものを初めて飲んだのは、乗船して六か月ほど後の事である。

4 南洋の南十字星

当時、朝鮮半島が日本の領土になっていた頃、朝鮮人の「金」さんという一等ファイヤマンがいた。京城出身(今のソウル)で、私をよく可愛がってくれた。

4日目、興津丸は小笠原諸島の父島母島を右に見てサイパン島近海を南へ、南へと航海していった。日中は相変わらずの忙しい仕事。その合間に外のデッキに出ると裸足では立ってはいられない。夜も暑くて寝苦しくなってきた。

夜になって金さんが当直の合間に私を呼んだ。

「オイ岡、ゴザ持ってデッキに来い。」

私はベットの毛布の下に敷いてあるゴザを持ってデッキに出た金さんの言われるままに寝転がり、快い夜風に身をさらし、空を見上げた。金さんは「あれが南十字星だ。サイパンに近くなるとね、見え出すんだよ。」とおしえてくれた。

「あ、 あれですね。ひとつ光が強いのが日本の方向にあるのですね。」

「うん、そうだ。」

本当にきれいだった。

宝石をちりばめたような夜空という言葉がぴったりとあてはまる。

私は生まれて初めて「ロマンティック」という気持ちになったものだ。

この南海の頭上にまたたく南十字星が船乗り生活中に忘れることのできない様々な出来事を見守っていてくれた、思い出のひとつである。

5 トラック島

興津丸は快調にタービン機関の音も高らかに、また時折ファイヤマンが投炭する音、ボイラーの焚口戸の開ける音、閉める音が夜のデッキまで聞こえてくる。そして船のファンネルから真黒い煙がもくもくと水平線のかなたへと消えていく。 何日航海しただろうか、はっきりとした日数は覚えてはいないが、おおよそ十日くらい航海しただろうと思う。

いよいよトラック島に入港の日が来た。午前十時入港予定。戦争中であることも忘れて、私は仕事の合間をみては幾度となくデッキに出ては入港まじかの南海を眺めていた。海は綺麗だ。真っ青だ。太陽の光はどこまでもその青い海の底までも通しているようだ。遥か彼方、紺碧の南海にぽっかりと浮かんでいる島が見えてきた。

「あれがトラック島だよ。」金さんが当直の合間であろう、汗を拭き拭き真っ黒な顔をしながら指を差した。その小さな山やまがだんだんとおおきくなっていった。周囲には珊瑚礁の島が無数にある。船がトラック島に錨を下ろしたのは正午に近かった。

この島はかつて太平洋戦争では日本海軍の基地であり、戦艦大和、武蔵、巡視艦空母などと大艦隊が入れ換わり投錨しているところであった。あの山本五十六連合檻隊指令長官もここで指揮をとっていたとのことである。当時の私共には知る由もなかったことではあるが。ただ奇麗な海、珍しいヤシの木、パパイヤの木など南洋の植物にすっかり魅了されてしまった。

このトラック島は、天然の良港といわれている。島の周囲は無数の珊瑚礁が取り巻き、艦船が出入りできるところが三箇所あるだけだといわれたらしく、それで帝国海軍の軍港にしたのではないかと思われる。島には原住民が住んでおり、私の記憶には女性の現地人が子供を抱いてパンの木の実をつぶして食べている姿が心に残っている。この島には日本人の住人も少数ながら住んでおり、カツオ漁を主としていた。 先輩乗組員達は、住民が作ったカツオブシをお土産に買っていった。

上陸して初めて見る南洋の地の香り。乾いた土、緑の植物、わたしにとって夢にまで見ていた場所。遠く日本をあとにして、つらい航海、長い船旅ではあったが、この地を踏んでそんなことはすっかり忘れていた。

興津丸はトラック島で軍事物資の荷揚げをするため五日ほど錨を下ろしていた。港には大小の軍艦、輸送船が所狭しと投錨している。まだ日本海軍は戦勝に酔っていたときだ、軍艦旗も何かしら勇ましい。我が輸送船興津丸も海軍御用船であるため軍艦旗を掲揚している。当時一般商船は軍艦及び軍艦旗を掲揚している輪送船にほ敬意を表する意味で、出入港にあたっては日の丸を国旗掲揚竿より少し下げて通過したものだった。興津丸も軍艦、巡洋艦空母等の前後左右を通過するときは軍艦旗を半分下げて敬礼の意を表したものである。

6 クエゼリン島

五日程停泊して出航スタンバイの命令が出た。出航二時間前まで次の行き先は伝達されない。その時間になって本船はクエゼリンヘ向かうと機関室の掲示板に書かれた。初めて聞いた地名だった。金さんの友人で同じ朝鮮出身のベンさんが教えてくれた。

「マーシャル諸島にある太平洋に浮かぶ島だよ」

なるほどマーシャル諸島は子供の頃、聞いた覚えがある。

トラック島を出発した興津丸は、再びタービンエンジンの音も高らかに、あくまでも澄み渡ったブルーの海上を、白波をけたてて東へと航海する。私の仕事は相変わらず飯運び。パンツ一枚でハダカ、ハダシで走り回っての仕事である。金さんが出航して二日目に赤道を通過すると教えてくれた。私は赤道を通る時は何か赤い線でも見えるのかと思って、金さんに話すと笑われてしまった。

一週間程航海してクエゼリン島に入港した。島というからには、山や川があるものだろうと思っていたが見ると海面よりやや高い珊瑚礁だけの島であった。こんな島に何の用があるのだろうかと思っていたが、たかが飯炊きの身分で分かるはずがない。

停泊して次の日、火夫長に「司厨長と陸へ行ってこい。」と言われテンマー船をこいで上陸した。やっと養成所で習ったテンマー船のこぎ方が役立った事になる。

司厨長は包丁を持っていた。何をするのかと思っていると、私の故郷で春先に小川のほとりに生えていた「セリ」のような匂のする植物を刈り始めた。私の背丈くらいあるその植物を刈りながら司厨長は船には野菜がないから、新鮮な野菜を乗組員に食べさせるのだと言い、私に刈取った「セリの木」をテンマー船に積み込むように言われた。船に戻ってその「セリ」みたいな植物を口にしてみた。なんだか少し固かったような気がしたが、けっこう美味だった。

クエゼリンに投錨して三日位に出航命令が出た。

今度は「ルオット」というすぐ隣の島に行くと言う。この島は日本海軍の軍艦が停泊している。この軍艦は商船を改造した特務艦だと聞いた。しかし、艦名はだれに聞いても不明である。おそらく軍事秘密なのであろう。この特務艦がマーシャル海域を航行中、敵潜水艦の攻撃を受け、スクリュープロペラを損傷して航行不能に陥っているので興津丸が曳航して母国日本の呉軍港へ向けて出航せよとの内容の命令であった。

どのくらい航海したのか記憶に定かではないが着くと直ちに曳航準備にかかった。特務艦の海軍兵が曳航するワイヤーをつないだロープを本船の水夫に渡す。水夫はこのロープを後部ウインチの巻輪に巻き、ウインチの蒸気機関を動かしてワイヤーをマストの取り付け台に縛り着ける。何時聞かかって作業がおわり、呉軍港に向けて出航した。

相変わらず本船はタービン音と火夫がボイラーに投炭する開閉音である。機関音は快調ではあるが、速力がないので波を分ける音がほとんど聞こえない。

ルオットを出た翌日だったと思う。或いは二、三日航海した頃であっただろうか。南方海上に嵐が来た。ものすごいスコールと風。曳航されている特務船はスクリューと舵がないので、右に左にとその風にあおられている。本船の速度はわずか時速二、三ノットしか前進しない。そんな中、曳航していたワイヤーが海上に出たか出ないかの時、ピリリという音と共にプツンと切れてしまった。

このワイヤー直径五、六センチの太いものであったが、あっさり中間で切れてしまったのである。予備のワイヤーを取り付けてあったので大事には至らなかった。先輩の詣では船を曳航する時、ワイヤーは海中に垂れているのが最良であり、海上にワイヤーが見える様なら切れるものなのだと教えられ、なるほどと感心したものだった。このワイヤーが切れる瞬間を目撃することができた私は幸運と言えようか。

7 缶替とドロボー

翌日、波もおさまり風もなく、昨日のスコールは嘘のように静かな海になった。

ルオットを出て三週間過ぎた頃、乗組員にも疲れが出てきたようだ。

機関は全速運転。だから気缶の蒸気圧力が高く一定に保たなくてはならぬ。それに燃料、いわゆる石炭が大量に必要。ファイヤマンはそれを大量に焚口に入れる。すると自然に灰が貯まり、石炭夫(コロッパス)が缶を替える。

ファイヤマンもコロッパスにも技術によってそれぞれ一等、二等、三等と格付けされていた。三等火夫の下が火夫心得という職名がありこの人がコロッパスの指導者の資格が与えられていた。本船の火夫心得は杉本という人で、私はこの人にみっちりと仕込まれたのであった。

休業者が続出した項、コロッパス見習いとして航海当直に入っていた「上海」のいれずみを入れていた森田という男がのびてしまった。

火夫長が私に言った。

「航海当直に入れ。森田に飯運びをやらせるから。」

見習は四時から八時までと決まっていたので、早速杉本火夫心得の指導下に入ることになった。四時からとはなっているが、実際に始まるのは一時間前から気缶室に行って缶替えの仕事から始まる。四時に火夫が当直交代なので、その前に準備をしておくのだ。

南海の航海中の機関室はとても暑い。ボイラーの焚口の戸を開けると顔がピリピリとする。暑いというより熱いのだ。

船のボイラーは、円缶の形をしていて直径五、六メートルはある。石炭を焚く焚口が三つあり、ちょうど大人の頭の高さにある。缶替とはそこに溜った燃えかすをかき出し、火種を残しておく仕事であった。航海中エンジンは平常と変わらない回転数を保たなくてはならないため、蒸気圧力は少しも下げてはならない。故に素早く灰を除去しなければならないのだ。

真っ赤に燃え盛っている灰の前ではもう暑いという形容しか見当たらない。指導の杉本さんが海水をバケツに汲み取って燃えている取り出したばかりの灰にザァーとばかりにかける。一瞬何も見えなくなり、蒸気と粉塵と熱気が体一面にかかると再び汗がドーッと吹き出してくる。取り出した灰は十分海水をかけて消したあと、ハイドロキネーターという機械で船外に投げ捨てる。今度は一刻も早く石炭を一輪車で運ばなければならない。この重労働を一時間おきに三回やって一直分の缶替がおわる。

汽缶室の作業を終えて、居住室に上がり汗を流すのに風呂に入る。未だ暑さが残っているので海水を湯舟に入れ体を冷やす。この海水の水風呂が今も忘れぬ心地よさであった。とは言っても何時までもゆっくりとしてはいられず、次々と仕事が待っている。次の当直の人を起こさなくてはならない。午前中の当直の人は、交代の一時間前、三十分前、十五分前、五分前と「○○さん、何分前です。」と目があいていても、仕事をしていてもいなくても敬礼をして言わなければならない。午後の当直は十五分前、五分前と起こさなくてはならないし、夜間は夜食を作らなければならない。ボーイ長が各当直別に夜食の味噌汁の実を調理場に置いてあるものを石炭夫見習いが作って、当直の終えた油差し、火夫達に食べさせなくてはならない。この夜食作りも船乗りの「おきて」があるのだそうだ。コックより配給になったオカズだけを火夫に出すと船乗り語で「ムコウはられる」のだ。缶替のつらさ倍増である。

火勢を弱めておいてくれない。缶替に苦労していても手伝ってくれない。真っ赤に燃えている灰を出していても海水をかけてはくれない。この灰に海水をかけてくれるだけでも随分苦しい思いをしなくてもすむのだが・・・

ある日、万年火夫をしている橋詰さんという一等火夫に「お前、船乗りなら夜食にカタを入れろ。コックから別のオカズをもらってこい。くれなければドロボーをしてでも持ってこいっ。ドロボーもできない奴は船乗りではないっ!」といわれた。その時、私が夢に描いていたマドロスさんとは随分かけ離れている現実の恐ろしさを実感した。

私はその夜、辛い仕事が少しでも楽にしたい、火夫に少しでも可愛がってもらいたい戸言う甘え心も手伝って、真夜中食料倉庫に忍び込んだ。

船は少し静けさを増した夜風を切ってタービン機関のうなり音がやけに耳につく。倉庫にはガッチリと錠がかかっていた。戸をゆすってみるが開くわけがない。そこの通路に俵やカマスが乱雑に置いてあった。

船内はとても暑い。汗が流れる。心臓が喉から出てきそうなくらいドキドキしている。そのカマスの口を開けてソーっと手を入れてみる。胸の高鳴りは絶好調に達した。右手か左手かわからないままその手を出して、薄暗い通路灯に照らして開いて見ると五本の指の間に乾燥した物が目に入った。「シメタッ。南瓜の乾燥野菜だ。」私はそれを握ったままそっと忍び足でデッキに出た。

夜風がとても心地良い。興津丸は特務鑑を曳航しているので速力が普段より出てはいないが、わずかに波が船首に当たって砕けていく音やタービンの音がかすかに耳に入ってくる。その静けさにつられてか私の心臓の音もおさまった。

さっそく夜食の味噌汁の実にこの乾燥南瓜を入れて出した。橋詰一等火夫は「よし、夜食にカタが入ったからワッチ(当直)を手伝ってやるョ。」とニコニコしていた。

あくる日の当直、橋詰さんは缶替のファネスは火を枯らしてあり、灰には水をかけてくれてとても有難かった。私は泥棒をしたのは後にも先にも只一度だけ。この後からは、調理人に甘えて他の人にはナイショでおかずを貰っておいて、それを夜食に出したりしていた。私は先輩には素直に、そして正直に仕えたように思う。

そのおかげで彼等には随分可愛がられたようだ。男前だから・・・いや、男同志でそんな事・・・

8 祖国の山河

そんな苦しい航海が続いて三十日。明けても暮れても海の上。やがて祖国日本に入港する日も間近になってきた。日本に近づくにつれ海はとても穏やかで波ひとつない。鉛を溶かしたような海であった。

ルオットを出航して三十二日目の朝だった。祖国日本の山々が遥か水平線に浮かび上がってきた。わずか空には雲が広がりその雲の切れ間から朝日が差し込んでいる。船は豊後水道を航行していた。進路左側に九州の山なみが一望できる。かすかに見える右側の陸地は四国高知県のようだ。海の臭いも風の臭いもみんな日本の臭いがする。生まれて初めて日本を離れ、再び祖国の山河を眼前にした感激。懐かしく、何と気が休まる所なんだろうと父の事や故郷北海道、砂川を思い出していた。

興津丸のテレグラフが船橋から乱打されている。

現実の世界に取り戻された。その内に汽笛が鳴る。ルオットより本船を護衛してきた駆逐艦が全速で南へ航走する。「日本の山河見える所に敵潜水艦現われる」であった。ただちに戦闘状態の一報が出された。私はただウロウロするばかり。機関は全速、タービンの音は一層高まった。海軍軍人は戦闘配置について双眼鏡をのぞいている。駆逐艦はもう大分速くに行ったのがその白波を見てわかった。時折ドーンという音、そしてチーンという電線を叩いたような音がする。駆逐艦が爆雷を投下する音(ドーン)、海中で破裂する音(チーン)だ。

一時間ほど警戒航行が続いたが、船橋から潜水艦撃沈の報告があり、これから先はまずひと安心。船は九時頃豊後水道に入った。進行方向左側に宮崎県の山々が、松の木までもが、手に取るように見える。漁船で漁をしている漁師に手を振ってみると、彼も手を振って答えてくれる。日本人同士心が通う一瞬であった。船は特務鑑を曳航したままゆっくりと瀬戸内海に入り、午後三時頃呉軍港に錨を下ろした。

一夜明けた次の日、上陸を許され、私一人で映画見物に行った。三箇月ぶりに見る日本女性。いまだ十七才の私、思春期であったのだろうか、道端で遊んでいる五つ六つの女の子を見ていても可愛くて、美しく思えてくる。三日間ほど呉軍港に停泊していたが、東京港へ回抗命令が出て、呉軍港を後にした。

9 再びトラック島へ

東京港でまた軍事物資を積み込み、再びトラック島へ向けて出航した。

トラック島で物資を下ろすのに二、三日停泊して、今度はサイパン島へ向けて出航。

積み荷等は軍事機密になっていて、我々にはどんなものでどういう要件で運搬するのかは一切知らされることはない。サイパン島に入港した日は風が多少ありはしたが、南の太陽がギラギラと海上に映り、海の色も少し緑がかっていてトラック島で見た紺碧の海とはひと味違い、いくらか日本に近いという感じがした。

翌日サイパン島に上陸した。時にして、昭和十七年の秋ごろだと記憶している。その頃のサイパンはまだ平和そのもので、日本人が大勢いて、いろいろと自由に話す事ができた。また、滑らかな山の上にはサイパン神社があって武運を祈っていた。

島には少なからず商店があり、東京足立区に住んでいる姉とその長女へと、砂糖を三角に固めた、白赤青黄の色とりどりの砂糖菓子を買った。船の友人は地元サイパンで作った「サザンクロス」という四五度から五〇度位はあるウイスキーを二、三本買っていたようだった。私は島に住んでいる女性(オバサン)に真っ青のバナナを一房もらった。それを船に持ち帰ってベットの上に飾ってよく眺めたものだった。今思えばその時のオバサンの名前を聞いておけばよかったと思う。戦争末期に、あのオバサンも米軍に追い詰められ、絶壁から海へと身を投じたのではないかと回想すると、この年になっても胸が痛くなってくる。

サイパンを出航して再びトラック島へ、母国とは反対方向の南へと進路をとった。昭和十八年八月頃であったと思う。おみやげの砂糖菓子、ヤシの実も用意したのに母国に背を向けていくやるせない気持ちのままトラック島に向かった。

ベットの上の青いバナナも二、三日で黄色に変わり、変わったものから順にちぎって食べた。その美味しさは今になっても忘れることはない。

トラック島に入港してからも、しばらく船は停泊していた。

八月も終わりに近付いたころだった。それ迄は日本は戦争を有利に勝ち進めてきた様子を大本営発表は輝かしい戦果として報じてきたようだが、必ずしもわが軍は有利ではなかったようだ。ミッドウェーでの戦い我に利あらず。ソロモン海域でも我が軍は苦戦を強いられている。(この頃、いまだ日本国内では勝った、勝ったの報道をされていたようだ。)

その八月の末、軍の命令でトラック島に住む日本民間人慰安婦も含めて日本に帰港せよとの命が出た。甲板上には木造の仮の便所もできたのではあるが、なかなか出航命令も出ず、民間人も乗ってはこない。すでにこの島に十日間以上停泊している。そうこうしている矢先、先輩同志の話しを耳にした。船長が女を乗せたら船が汚れる、と言って女性乗船を拒否したようである。菊地というその船長は恐ろしい顔をした男であった。案の定、日本行は取り止めになり、変わってニューブリテン島、ラバウルへの出航命令が出た。軍事物資を積め込みラバウルに向けてトラック島を後にした。

五日か六日の航海である。海は延々と紺碧の色を変えず、所々真っ白な波が朝日にきらきらと輝いている。

トラック島を出航し、南に進路をとって二日目の朝の事である。興津丸の汽笛が激しく鳴り続く。テレグラフが乱打する。デッキに出て海に目をやると、遥か彼方に白い尾を引いている物が左後方に見えた。アメリカの魚雷である。まだこのころの米潜水艦の魚雷発射は不正確であった。後で述べるとするが、二箇月後のアメリカの攻撃は正確そのものになってきたものだ。トラック島を出航して六日、帝国海軍の前線基地ラバウルに入港した。ラバウル、勿論、生まれて初めて目にする南洋の地だ。袋状の地形を生かした天然の軍港だ。

入港すると巡洋鑑、駆逐鑑、潜水鑑等日本海軍の船鑑が港せましと碇泊している。港の南側に旧式の巡洋鑑が船体の半分だけになっているものが見受けられた。ソロモンの海戦で船体の半分を撃沈されたのか?・・・

それでも大本営は「我が軍の損害軽微」と発表したのであろう。

物資及び軍事郵便物を陸上げ終了次第再びトラック鳥に向けて出航との事であるので、初めてのラバウルのこともあり友人(誰であったか忘れたが・・)と上陸してみた。桟橋と言えば陸近くに撃沈された日本商船がその代わりを果たしていた。

何もないところだ。御土産になるものは何一つない。街らしきものは何処を捜しても見当たらず、原始林、ポトスの密生地。そこに原住民が何人か往んでいる。目に入る人間はほとんど海軍軍人である。ラバウルには当時三つの飛行場があり、アメリカ軍からも恐れられた要塞であった。ここには海軍軍人の他は徴用された軍属荷物の積みおろし作業員と少数の慰安婦だけであった。この慰安婦こそ本当に可愛そうな人生を送った女性達であろう。何かの機会に詳しく書きたいと思っている。

翌日、積み荷といえば、ラバウル守備隊、ラバウル航空隊そして軍人達の遠い祖国の肉親に記した軍事郵便であった。これらを積んでトラック島に向かった。私も祖国の父や姉にはがきを出したが届いてはいなかったようであった。

トラック島は帝国海軍の前線基地。山本五十六連合艦隊指令長官もたびたび駐島する基地であり、戦鑑大和や武蔵も見られた。そのトラック島に寄り、今度こそ日本に帰港できるかと期待していたが軍の命令は厳しくて再びラバウルヘ向けての出航命令であった。

このトラック島、ラバウルの往復を三回、四回と重ね五回目にラバウルに入港した日のことである。もう十二月に入っていた。日本を出てすでに約半年がたっていた。

父はどうしているだろう。故郷の北海道も寒くなってきたことであろう。とひたすら祖国を思うことが多くなってきたころである。

その五回目にラバウルに入港したのは確か昼ころだったであろう。航海中は常に快晴で鑑の攻撃に合うのではないかと緊張で心の休まる暇がなかった。そのせいもあって入港してからは、しばらく体を休めていた。

その日の夕方、日本からであろう、輸送空母が無事入港してきた。そして夜通し「零戦」の陸揚げが行なわれていた。陸揚げされた零戦は飛行場の横にある原始林の中にひっそりと格納された。そして朝日ががその原始林を赤く染めるころ空母は静かにラバウルを出航した。零式戦闘機の到着を一番首を長くして待っていたのはラバウル海軍航空隊の隊員ではなかったのだろうか。海軍軍人から聞いた話しであるが、飛行機に乗りたくても乗る飛行機が不足しているらしいのであった。

10 空襲

空母が出航していったあとラバウル港は静けさを保っていた。時折、陸上より連絡通船が行き交うエンジンの音がするくらいだった。

相変わらず南洋の空は晴れ渡り、ときおりわた飴みたいな白い雲がぽっかりと浮かんでは流れていった。

興津丸も正午にトラック島に向けて出航の予定で、船体をラバウル港の中央付近に錨を下ろしていた。

午前十時ころであっただろうか、米軍約三百機がラバウルに向かっているとブリッヂより伝令が機関室、居住室に情報が流された。

興津丸の汽笛が鳴り響いた。

停泊中の他の船も一斉に汽笛が鳴らされている。一人の乗組員が大声で叫んで言った。

「空襲だ!アメリカの飛行機だ!」同時にキーンという爆音が私の耳に入った。

先輩の乗組員は「危ないぞ!中に入れ!」と言っている。私はそれでもアメリカの飛行機が見たかった。

「危ない!空襲だ!ふせろっ」

「おいっ、飛んできたアメリカの飛行機は胴体が二つあるぞ」

そんな会話を聞いてますます見たくなった。

入口扉を開けて空を見ると、昨夜輪送空母より陸上げしたばかりの飛行機の上空にその大編隊は飛来していた。遥かラバウルの山の向こうからその胴体が二つの飛行機は、はっきりと星マークを見せながら私の頭上を目がけて飛んでくる。丁度一番先頭の大編隊が私の乗っている興津丸の真上に来た項であった。昨夜輪送空母より陸上げしたばかりのゼロ戦のある飛行場あたりに爆弾の爆発する音。そして、真昼間にかかわらず目の前が何も見えなくなるくらいの光。ゼロ戦は策烈する南洋の木々と同じように青い空に散乱していった。その爆弾が興津丸に向かって海岸より沖にへと落ちてきた。海上に落下するそれは光を発すると同時に水柱が立ち、破裂する。雨あられのごとく機関銃、爆弾が降ってくる。このような戦況は初めての体験である。危険が迫っているのは一目瞭然であった。

その「雨あられ」が大きな音とともに本船に近づいてきた。私はどうすることもできなく、通路に伏せようとして手で目と耳を押さえた。その瞬間、興津丸に爆弾が命中する、とても大きな音がした。同時に私の左胸に何やら暖かいものを感じた。爆弾の落ちる音が遠くからだんだん近くなって、また遠ざかって行く。アメリカ軍飛行機の爆音が遠くから小さく聞こえてきたのが、頭の上に来たときはとても大きく聞こえる。その繰り返しをしばらく目と耳を押さえながら聞いている。船といえば、さきほどの爆弾命中で上下に浮き沈みしている。

隣に伏せている先輩は「ナムアミダブツ」とお祈りをしている。

だいぶ音が小さくなったので私は起き上がった。するとまた飛行機の爆音と爆弾が破裂する音が遠くからだんだん近づいてくるではないか。私はただウロウロするばかり。

ふと左に目をやればトイレであった。扉を開けてしゃがみこんで爆撃が終わるのを待った。どのくらい続いただろうか。私にはとてもとても長い時間に思えた。約三、四百機のグラマンが一時間ほど爆撃し続けていたのだ。その爆撃が終わって、またいつもの静かなラバウルの港に戻っていた。

11 束の間の正月

左の胸に爆弾の破片が当たっていたのだった。破片は小さいもので医務室で軍医にピンセットで抜いてもらい、薬を塗ってもらった。今でも左胸にはその傷跡が残っている。爆撃が終わって私は甲板に出てみると、ゼロ戦はほとんど大破されていた。

どのくらいの兵隊が死んだか誰が知っているのだろう。

その飛行場は未だ燃え続けている。港内に目を転じると、あたり一面が白いものに覆われている。よくよく見ると魚であった。爆弾の破裂で死んでしまったのだろう。腹を上にして浮いていた。爆撃前に十数隻も停泊していた潜水艦が見えない。そう思って海上を見ていると次々と浮上してきた。

興津丸においてはこの爆撃で死者は出なかったが、重傷者は二名出た。ボートでラバウルの野戦病院に運ばれていった。

船体は後部マストの六番ハッチ付近に落ちたが航行に支障がないと判定され、夕方薄暗くなってからトラック島に向けて出航した。この航海はとっても安全なものだとはいえなかった。常に米潜水艦の攻撃に気を配らなければならなかった。

この頃より「帝国海軍の作戦、利非ず」と言われ始めてきたようである。米海兵隊はガタルカナル島に上陸、占領というニュースが入りソロモン諸島の制海権、制空権もアメリカに取られ、ラバウルの爆撃も一段と激しくなってきた。十二月に入ってからのアメリカ機動部隊の作戦行動が活発になり、ソロモンを制覇した米軍はラバウルに猛攻撃を加えてきた。

興津丸のラバウル出航も見合わせ、ソロモンよりの守備隊は我が軍の潜水艦でトラック島に夜こっそりと米軍に見つからないように撤退行動に出た。撤退と言えば聞こえはいいようだが、逃げてきたという状況に変わっていった。とは言っても我が日本陸海軍のラバウル守備隊は強力で米軍の損害も大きかったようであり、昭和十八年の暮れ頃はラバウル占領をあきらめたほどである。

結局守備隊の弱いギルバート諸島のマキン、タラワ島、そしてマーシャル諸島のクエゼリン、ルオットの上陸を目指し、マキン、タラワ島においては米機動部隊の艦砲射撃が始まった。

そのころ、私の乗船している興津丸はトラック島で正月を迎えようとしていた。

故郷北海道はこの時期寒かろうと思うものの、ここ南洋においてはとても暑くて暑くて、くたくたでの毎日であった。正月であるということもあって、二、三日前に日本よりトラック島に入港した箱崎丸より餅米の配給があり、十二月三十一日甲板で餅つきをして全乗組員に二、三個のつきたてのもちが配給になった。私はロッカーにしまっておいて、昭和十九年の正月、赤道直下の南方洋上で調理員が少ない材料より作ってくれたぞうに用のたれにそのもちを入れようとロッカーを開けて見ると、なんと淋しい事にカビがはえていた。それでも故郷砂川を思い偲び、ぞうにを食べ、今年一年の無事を祈った。

戦争中である。正月といってのんびりしている間もなく出航命令が出た。トラック島より二昼夜程の航海で行くことのできるサンゴ焦の島であった。残念なことに名前は忘れてしまつたが。その島に設営隊二千五百名余りを乗せて再びトラック島に一旦帰り着いた。後で聞いた話しではあるが、米軌道部隊がギルパート諸島へ向かったので、いまだ日本海軍の制海権内にある南鳥島に飛行場を作るための設営隊の移動であったようだ。

そのトラック島より二昼夜位で着いた島は本当にちいさな島で、島の幅が狭い所で十メートルもあっただろうか。大きな波が来れば波が向こうからこちら迄通り抜けて行ってしまう。ヤシの木だけがサラサラと気持ちよく揺れていた。大地はサンゴで太陽に反射して白く輝いている。

この島を初めて見た時、このうえなく平和で何とも言えないロマンティックな気持ちになったものだった。何処までも青い海、そして西に傾く太陽のやさしい光にそそがれて何故に人は争い、戦争をしているのかと思い改めてしまう、そんな島であった。

設営隊二千五百名を乗せ、かつてガタルカナル島の戦斗で日本軍が占奪した工作機械、トラック、ブルドーザーなどを積み込んだ。

トラック島に引き返してきたのが確か一月十六、七日であった。再び出航命令が出るまでトラック島で停泊していた。もうすでに日本には七、八か月帰っていない。早く帰って故郷の空気をおもいっきり吸いたいと思っているのは私だけではないであろう。故郷に軍事郵便で手紙を書いたりして時を過ごした。

12 興津丸最後の航海

興津丸として最後となる航海の出航命令が出たのは昭和十九年一月二十二日。二十三日正午の出航との事であった。

私はコロッパス(石炭夫)の仕事で八時から十二時のワッチ(当直)であった。次の当直の火夫に「当直三十分前」を知らせに歩いている時であった。機関室のテレグラフはスタンバイ(出航用意)を知らせるベルの音を発していた。そして、三等機関士油差の人が、いくつもの出航準備と変わりなく主機関のタービンの試運転を行なっていた。ボイラーの給水ポンプ、ウエヤースポンプの動きも早くなってきた。

正午少し前、興津丸の錨が上げられ始めた。何となく、いつもより揚錨機の音が重々しく感じられたのは気のせいであったのだろうか。トラック島の空は、ちぎれ雲が足早に過ぎていく。七、八メートル弱の風が吹いていただろう。南洋では風がある方だ。港内に白波がたっていた。 出航して三時間ほど、どちらの方向に針路をとっているのか私には明確ではなかったが、デッキに出てみるとトラック島はもう小さくなっていた。鉛色の雲が島から水平に深く垂れ下がっているのが見える。海上は相変わらず風があるが不思議と船の揺れは少ない。南方を航海する時に見るいつもの真っ青な海の色とは違い、今日のそれは一寸黒みがかった海の色であった。

船団で出航した興津丸と日産汽船の三千トンあまりの船、そして我々船団を護衛する新鋭駆逐艦涼風と駆潜挺の計四隻の船団で右、左のジグザグのコースを取りながらの航海であった。当時の私は一番下の一船員であったため先輩達の会話を聞いて、だいたいの行き先を知るのがせいいっばいだった。出航した夜から下っばの私にもいろいろな情報が入ってきた。アメリカ軍の潜水艦が近くにいる、とか機動部隊が北上中だとか、偵察機が飛来するとか、これらの情報はデマではなくてすべて事実のようであった。興津丸に乗船する海軍将兵は私達乗組員や設営隊二千五百人に対しても「本船は危険海域を航行中である。充分注意をするように。」と警告を伝達していた。本船を護衛する駆逐艦涼風は、本船と同じ周期でジグザグに航行している。私は少し変だなぁと思った。というのは今までー数少ないがー護衝艦は輸送船を廻りながら護衛するのであるが、本船と同じ十ノットから十二ノットで右、左と同時にジグザグのコースを取っていた。

危険海域航行中であるので輪送船、軍艦ともすべて灯火管制がひかれ、灯りが外に漏れないように船のポールド(丸窓)は一枚の鉄板を当てて蝶ネジで締め付けている。出入口の通路は二枚も三枚も厚い布を下げ、出入りするときも灯りが外に漏れないよう気を配るよう命令されている。ただでさえ暑い南方洋上である。あらゆる窓、入り口を閉ざされてしまえば、まさに蒸し風呂同然である。現代のような冷房装置など全くない。日中ならボールドを開け、ベンチレーターを差し込んで外気を取り入れ、少しばかりの涼を取り入れることもできるが、夜間日没後はそうもいかない。ただひとつ扇風機が頼みの綱である。が、その扇風機も大部屋(八人から十人)に二機あるのみ。それも会社に早く入った人の専用機になっていて首を振らせず、自分が寝るベットに向けて全速で回しているという有様で、私のような新米船員はムンムンする自分のペットで汗まみれになって眠る〜疲れているからすぐ眠れる〜か、たまにデッキに出て涼むしかできない。

トラック島を出航して二昼夜が過ぎた一月二十五日、海上の風はややおさまってきたようであった。この航海は乗組員全員になにか重苦しい雰囲気を感じさせていた。先輩達の張り切ったかけ声が聞かれない。

それもそのはず、みんな日本を九か月位帰っていない。皆祖国を想う気持ちは同じであろう。

興津丸船団は東の方角に針路をとっているようだ。二十五日も暮れ始め、私も当直に入る時刻になった。相変わらず石炭夫の仕事。暑い。とにかく暑い。何が何でも暑い。北海道は一年で一番寒い時期なのに、自分がこんなに暑い思いをしている事を父は知っているのだろうか?こんな思いを巡らしながら、石炭を缶前に一時間炊く分くらい一輪車で石炭庫から運び出した。そして夜食を料理するため風呂でほこりと汗を流して、麦の入った米をとぐ。小さなライスボイラーでそれを炊き、蒸気を入れて一休みをした。私はこの頃まだタバコというものを知らなかったので、一休みとはいっても生温い水を一杯飲んで「やれやれ」といったところである。

ちょうどその頃である。ドカンドカンと三、四回遠くの海上で爆発音が聞こえた。と同時にブリッジより機関室へ非常を知らせるテレグラフの乱打、そして乗員全員に知らせる汽笛が鳴る。静寂で暑い夜の洋上が一瞬にして戦闘の場と化した。私は取るものもとりあえず甲板に出た。食堂の時計は夜中の十一時十分を指している。あの爆音は十一時五分頃であっただろう。右舷甲板に出た私は、闇夜の洋上に真っ赤に燃える護衛駆逐艦涼風を見た。駆逐艦涼風は艦首を僅か海上に残し沈みかけている。燃えているのは海上の油であろう。艦尾は海中に没している。僅かに残っていた艦首もあっという間に海中に沈んでしまった。アメリカ海軍潜水艦による魚雷攻撃で三、四発命中したのであろう。本当にあっという間の轟沈であった。ブリッヂで双眼鏡で見ていた見張員は駆逐艦涼風は沈没したと報告していたのが私の耳に今でも残っている。沈没した海上でも少しの間、炎が上がっていた。魚雷命中と同時に駆逐艦に積み込まれていた爆薬が爆発したのだろう。護衛艦を失った興津丸の船団は、全速力で海上を右往左往するばかり。本船もダブルワッチ(二重当直)が動員されボイラーの能力以上あげ、主機関のタービン、全ノズルを満開にして速力を上げて逃げ回った。洋上は真暗闇である。と、その時突然前方に船影がこちらに向かって進んで来る。ブリッヂでは船長が面舵、面舵と叫んでいる。相手の船も全速力である。そのうちわずかの距離で擦れ違った。近くなってよく見ると同じ船団の日産汽船の船だった。駆潜艦はどこにいったのか闇夜でとうとう見失ってしまった。このダブルワッチで二時間位太平洋上を逃げ回った。

何処をどう逃げ回ったのか私にはわからない。当時同じ興津丸乗組員で甲板部の人、あるいは航海士の方でも居られたらお会いして当時を語り合いたいものだ。太平洋上を逃げ回って(当時逃げるという言葉は禁じられていた。)ダブルワッチが解除になったのは昭和十九年一月二十六日午前二時頃であった。私もそうであったが先輩諸氏もヤレヤレといったところであろう。汗を海水で流して、少しの真水で洗い流して暑い暑いペットに入った。あれだけ戦々況々としていた船内も静けさを取り戻した。というよりも恐怖で言葉もでないといった方が事実ではないだろうか。

ベットに入ったが眠れない。恐ろしさと暑さ、そしていろいろな事が頭に浮かぶ。乗組海軍兵が、ひとりひとりに危険海域航行中であるので「裸で寝ないように」とか「充分注意するように」などと伝令が行き交う中、私は疲れているせいか、翌朝ワッチがあると思いながらペットに入るとウトウトと眠りに入った。

どのくらい寝ていただろうか。ドーンという大きな音と同時に私はペットから飛ばされ、床上に叩き付けられたショックで目が覚めた。船内の電灯が消え、火薬の燃える臭いがした。

興津丸は右舷に傾き始めた。

私は半袖、半ズボンで寝ていたのでそのまま真っ暗闇の中、救命用具を手探りで探し当て、甲板に向かうべく通路に出た。機関室を上から見下ろすと、暗闇の中、非常灯が二つ三つ見える。あのドカンという魚雷命中の前まで全速でうなりをあげていたタービンの音は今わずかにウンウンとかすかな音をあげているにすぎなかった。

汽缶を焚いていた火夫が二、三人非常階段から上がってくる音がコツコツと大きく聞こえる。

機関室の中は床上まで海水が入り、船が揺れるたびポチャポチャと波打っていた。私は暗闇の中、わずかな時間の間にいろいろな場所を見て回り、居住区を出て四番ハッチのある甲板にたどりついた。

外は闇夜、ひやりとする潮風を感じた。船は大きく右舷に傾いており、とても立って歩いていける状態ではなかった。

興津丸は一番から六番までハッチがある。三番ハッチは船の燃料である石炭を入れており、他のハッチは三、四階に区切って設営隊二千五百人の客室に代用されていた。私が四番ハッチまであえぎあえぎ出て見るとうめき声と共に「助けてくれ!」との声がハッチの中から聞こえてきた。

私は救命具に付いていた懐中電灯を中に向けて点灯した。灯火管制中であるため絶対灯りが外部に漏れてはいけないため、ほんのわずかであるがその灯りで内部を見た。

仮設してあった木製のタラップは魚雷命中のショックではずれ設営隊員の上へ、また設営隊である故、先のソロモン戦優勢の時占領したブルドーザーやトラックが甲板から隊員の寝ていた所に落下。下には真っ赤な血が一面に流れていた。生き地獄とはこのことであろう。私は懐中電灯をすぐ消し「ちょっと待ってろよ。今すぐ助けてやるぞ!」と言った・・ような気もするが私もびっくり仰天していたので、はたして叫んだかどうか四十数年も経った今では定かではない。しかし、その時とった行動は一部の狂いもなく覚えている。

魚雷攻撃のあった時は、普段の訓練で必ずボートデッキに集まるよう訓練されていたので、この時も四番ハッチを見てからポートデッキに行こうとタラップを上がろうとしていたら、今はだれだか明確ではないが多分一等火夫の中井さんであったかと思われるが「もう(この船は)駄目だ。大事なものを持ってくる。」と引き返して行った。私も「そうですか」と言って手探りで自分の部屋に戻った。すると先程まで立っていられないほど右舷に傾いていた興津丸はやや持ち直し、右に傾いてはいるものの立っていられる程になった。

その部屋の中でだれか懐中電灯を付けてウンウンと言いながら服を何枚も重ね着している人物を見た。よく見ると函館出身の二等火夫の佐藤稔さんという人だ。(この人にも会いたい)佐藤さんは私に海に入ったら寒いからうんとたくさん着たほうがいいと言いながら部屋を出て行った。

私はけっこうたくさん衣類は持っていた。(先輩達はお金がなくなったら船員服などを買ってくれといわれていた)さあ、あれにしようか、これにしようか、お金も持って行かなくては・‥お金は五百円ほどあった。

一月の給料が五十円の時代である。あれこれと迷っているうちに船室内には誰もいなくなった。船はだんだんと沈んでいく。結局私は何も着ず、何も持たず半袖半ズボンのままで救命胴衣をを持ってボートデッキまで、はい上がって行った。

船の後部六番ハッチ付近に魚雷が命中したのだろう、船尾より浸水しておおかた沈みかけている。

さっきデッキに出ていたときは真っ暗であったが東の空であろう少し明るさが増してきた。海に飛び込んで泳いでいる者もいた。ふと見ると他の人は皆救命胴衣を着けている。あわてて救命胴衣を着けようと結んであるそれを解こうとするけれど気ばかり急いで手は震え、普通に結んであるひもが思うように解けない。それでも解こうとしていると、年配の海軍将校が私の前をポンポンと叩き「あわてないで落ち着きなさい」とやさしく声をかけてくれた。そしてそのひもを解いて私の胸と背にがっしりと取り付け、縛ってくれた。あの時代にしてあの将校さん、年配とはいえほんとうに親切な将校さんであった。またこの将校さんにしっかりと救命胴衣を着用して頂いたおかげで今日まで生きてこられたのかと思うと、名も知らない将校さんに未だ感謝の念が耐えない。

救命胴衣を着用してボートデッキに集合していると少し気持ちも落ち着いてきた。

先程より闇夜の海も少し明るくなってきた、と同時に右に傾いていた船もまっすぐになった。船尾の方から沈みかけていた興津丸も小休止といったところか。

一等航海士は「明るくなったら近くの島までどうにかしてたどり着いて船を座礁させよう」と言った。

「でも駄目かもしれない・・・船が沈んで海上にいるといくら南方赤道直下といえども寒いから、毛布でも持ってきてもよろしい」とも言った。我々下級船員の毛布はひどい物であるが、士官のそれはクリーム色に日本郵船の赤の二本の線が入った素晴しい毛布であった。一等航海士が毛布を持ってきてもいいと許しがでてすぐにボートデッキで命令待ちをしていた二、三人が士官の部屋へ降りて行った。

私は行こうかどうか迷っていた。この迷いが幸いしてか、その瞬間興津丸は船尾からぐいぐいと急速に沈みかけてきた。さざ波が立っている海面がボートデッキまで一メートルと迫ってきているのが目に入った。

菊地船長はブリッジより一歩も出ない。その船長がブリッジの窓を開け「全員退船、全員退船‥‥」と叫んでいる。ボートデッキにいた人は乗組員ばかりではない。設営隊の人達もいて一杯である。海へ飛び込む人、ボートに乗り込む人やらで右往左往している。風は軽く右舷方向から左舷に向かって吹いていた。機関部員室が右舷にあるので私も右舷にいた。退船命令が出たので一刻も早くここから脱出しようと思ったが、私は泳ぎがあまり得意ではない。それでボートに乗ることに決め右舷のボートのある所に行って見ると、ずでにボートは人の山を乗せて船から離れて行ったあとだった。私はふと頭に自分のボート配置は左舷のボートであったと思い出し、そこへ急いだ。

海面はボートデッキの上を洗い始め、船尾はもはや完全に海中に没している。左舷のボートにたどり着いたとき、命のボートは今まさに船から離れようとしている。

私は乗るべく飛び込もうとした。

しかし、ボートまでとどく距離ではなかった。

でも船は沈んでゆく・・・・・

私はもうどうなるのか分からない。ここで死ぬのだ・・・始めて死を覚悟した。

いろいろな希望も夢もあったがこの太平洋の真ん中で俺は十八才の命を絶つのだと思い、また誰彼へとなく心の中で『サヨナラ』を叫び、太平洋へ飛び込んだ。

飛び込んで身体が海中に没する迄のほんの数十分の一秒であったろうか、私の脳裏に浮かんだのは年老いた父、そして兄、姉、故郷砂川の山や川、小学校へ入る前に母の帰りを待って途中まで歩いた砂利道などが「サヨナラ」の四文字を言っている間に全部浮かんできた。

左足に一瞬ロープがからまってきた。私はこのまま海底に引きずり込まれるような気がした。しかし、それもつかの間、ロープが短かったせいかすぐに私の足から離れていった。海中の私は力の許す限りもがき続けた。どれくらい時がたったであろうか、幸運にも右手が空気に触れる感じがした。しめたっと思い、海水を一杯エイッとばかり飲み込んで最後の力を振り絞ってもがくとぽっかりと顔が海上に出た。これも救命胴衣をしっかりと着けてもらっていたおかげだと思った。

顔が海上に出ると腹一杯空気を吸い込み、二、三回手を動かして泳ぎの真似をすると頭にごつんと何かが当たった。これまた幸運にも一枚の大きな板であった。この幸運の板にしがみつきながら一刻も早く船から離れようともがき泳ぎ続けた。

東の空はだいぶん明るさを増し、白い雲が水平線遙かに浮かんで見える。興津丸は沈む勢いが早くなってきたと同時に船尾を海中に、船首をやや垂直に持ち上げ始めた。

興津丸の最後の汽笛が「ボー」と力なくかすかに聞こえる。

私はそのままじっと興津丸最後の姿を見守っていた。

ブリッジより一歩も出なかった菊地船長は蒸気の圧力のない汽笛のひもを引いたまま海中に消えていった。

興津丸には船首と船尾に明治四十四年製の十二寸砲の対潜用の大砲が設備されていた。その大砲を、真っ赤に焼けているその大砲を乗組海軍兵が最後のあがきとでもいおうものかと何処となく撃ち続ける。

やがて興津丸は直立し、一、二番ハッチに積んであったトラックやブルドーザーは山から石ころが崩れ落ちるようにゴロゴロと転がり落ち、私の周囲にジャボンジャボンと落ちてくる。よく私の頭の上に落ちてこなかったものだと、また随分運のいい自分だと今さら感じている。興津丸は垂直に立ってから間もなく「ズボン」という音と共に海中に没し、ジャー、ジャーと渦が立ち込めた。

しばらく経つと何事もなかったかのようにごく普通の海にかえっていた。

13 漂流

風が少しばかりでて、波がやや高くなってきた。

夜は明けて時は昭和19年1月26日午前3時ころであった。

船が沈没してあちらこちらに乗組員、設営隊員(設営隊の人はほぼ90%は興津丸と運命を共にした)海軍兵が波間に浮き沈みしている。

始めのうちは軍歌を歌って景気をつけ、元気であった私も波まかせでその大海原をさまよい始めた。

ふと見るとボートがまっさかさまに転覆しているのが目に入った。よく見ると船長の退船命令と同時に船を離れた右舷の救命ボートであった。

2、3人の人達がこのボートを起こそうとしている。私はこの板に馬乗りになってこの様子を見ていた。

ボートは丁度おわんをひっくり返したようになっており、やがて2、3人の人の手によって起こされた時には、その中にいた10数人の人々はぐったりとしてすでに息絶えていた。

その中のひとりに先程までボートデッキで話しをしていたおとなしい二等油差しの目利万吉さんがいた。

私も無理にでもボートに乗っていたら・・・・

太平洋はだんだんと波が高くなり、うねりも出てきた。もう朝の8時頃であろう。太陽は雲の陰にうすぽんやりと上がっているのがみえる。

それ迄近くにいた人は、波のためか、それとも潮の流れのためか、だんだんと遠く離されて行く。

「助けてくれえー」という叫び声に驚かされた。

見ると、私の乗っている板にしがみついて叫んでいる。私は海に放り出された。

この板一枚に一人がせい一杯。もう一人などとんでもない。

私はとっさに自分の命があぶないと判断し、「だめだ」と足で蹴落とした。

やはりいざとなったら自分が一番可愛いものである。

波に揺られてさらにどれくらい時間がたっただろうか、海水を飲んだので喉が非常にかわく。

水が‥飲みたい・・・・

半袖のシャツの片方をちぎり、海水にひたして吸ってみた。これでわずかながら喉を潤す事ができた。

待望のスコールがやって来た。

口をおもいっきり開けて、空を向いて、ただ黙っていると雨のほうから喉を通って入ってくる。これが一番うまかった。

昼頃であろう、ずっと波に揺られていたせいか船酔いのように苦しくなってきた。

また疲れているせいかぐったりとしてきた。

周囲を見渡しても誰一人いない・・・苦しい・・ああ苦しい・・・頭を垂れ苦しさにまぎれ私は二度目の死を覚悟した。

「ああ、俺はもうここで死ぬのだろうか・・・でも、故郷へはもう十ケ月以上も帰っていない。

父に会ってこの戦争の苦しさを伝えたい。二度とはいわない、一度だけ、もう一度だけ父に会いたい。

もう一度会ってからなら死んでもいい」と思うと不思議に元気が出てきた。

すると急に腹が減ってきた。

何か食べ物はないかと海上を見渡すと注文したかのように大根の皮、人参の皮がプカプカと浮いているではないか。

それを一枚食べ、残りは越中フンドシのひものところに刀を差すように貯えた。

これら大根や人参の皮は興津丸船内にあったものであろう。

戦時中は船が航海している時は海上にゴミや残飯類は捨てられないことになっていた。

海に捨てると敵潜水鑑がこれを発見して日本の船の通った進路を読まれ、攻撃されかねないからである。

大根の皮やしっぽを集めていると、何か動いているものが海中に見えた。

『フカ』であった。右を見ると右横にも、左を見れば左横にも、よく見れば周り一面フカが私を狙っている。

幸いなことに私は傷ひとつなく、血の臭いもない。棒でつっついて追い払ってやった。

目の前で「ぎゃっ」という声と共にフカに食べられていった人も何人かいた。

やがて夕方が来た。そして夜になった。ますます淋しい・・・

夕方になってから波がややおさまって静かになった。しかし、板っきれ一枚である。揺れる、海に落ちる、また這い上がるの繰り返しである。

そろそろ死ぬのか・・・いや父に会うまで、と何度も何度も自分で自分に言い聞かせ生き続けた。

暗闇の中で故郷をしのび、長い長い夜を明かした。

明るくなってあたりを見渡しても誰もいない。が、ウネリがあるので、それが高くなった時、一人、二人とかすかにその姿を見ることができた。

そして、名も知れぬ人も数人見え、近くなったりまた離れたりだ。

苦しい・・・一睡もしていない。また眠れるような夜でもなければそのような状態でもなかった。

もう言葉を口に出すことも、大根の皮を口に持っていく元気もなくなっていた。

14 救いの船

興津丸が沈んでから一夜が過ぎたので今日は1月27日であろう。

この日ももう正午くらいになろうとしていた。天気は良いが風はある。白い雲が足早に流れて行く。

そうかと思えば真っ黒な雲がやって来たか来ないかの内にスコールになった。また口だけ開けて喉をうるおす。

風の音、スコールの音、波が砕ける音、その音の合間に飛行機らしき爆音がかすかに聞こえた。

気のせいか、はたまた幻聴か?

30メートルほど離れた所にいる人がこちらを向いて風下の方の空を指差して飛行機が見えたと叫んでいる。

それから又しばらく太陽の光も少しやわらいだころ、私とあと2人、名前はよく覚えていないが、その内の1人が元気よく

「おーい、船のマストが見えるぞ。船だ。船だ。」と叫んでいる。

私も彼の指差す右をじっと見つめていると遥か水平線の彼方に軍艦のマストらしき物体が豆粒のように見えてきた。

それからはずっと豆粒のマストばかり見つめていた。

時間が経つにつれその豆粒は間違いなく軍艦である事がはっきり確認できた。

「しめたっ。これで助かる。そしてこれで故郷へ帰れる。」こう思った時、今までの苦しさは何処へ行ってしまったのだろうか。

にわかに元気を取り戻した。

嬉しくて嬉しくて両手を上げて踊りだしたくなる気分だ。すると近くに漂流していた1人が

「おい、あれは日本の軍艦でなくてアメリカの軍艦ではないか?もしそうだったらどうする?」

(あっそうだ。アメリカのだったらどうしよう)と思った時、今まで元気だった身体が又グッタリ、へなへなになってしまった。

もしアメリカの軍濫で捕虜になるような事にでもなるのなら、舌を噛み切って自殺しよう・・・と心に決めたものだ。

だんだんとその軍艦が近付いてくる。

マストに掲げている旗が風に忙しくはためいているのが見えてきた。

あまり大きな軍艦ではない。

もう私の漂流している所より5、600メートル程まで近付いてきた。

風にはためいていた旗は大きく白地に赤く染まっていた。

ああ、嬉しい。これで本当に助かったのだ。

今までの死ぬほどの苦しさもすっかり忘れ、板の上によろよろと立って、私は一生懸命に手を振り続けた。

「おーい、おーい」

やっと我に返って「ハッ」と気がついた時は興津丸から身に付けていた半袖半ズボンは何処にいってしまったのか、越中ふんどしのひもがわずかの布を残して付いているだけだった。そのわずか残った布をあてて何とか前を隠しはしたが、あってないようなものであった。

そんな事はどうでもよかった。

軍艦は興津丸を護衛していた駆潜艇のようである。

いっしょに浮き沈みしていた人達はやはり手を振っていた。

嬉しい気持ちは皆同じであろう。軍艦から救命ポートを下ろそうとしている水兵達が忙しく動き回っているのが見える。

その時だった。軍艦の前方水平線近くに銀色の怪物が浮上してきた。あれはアメリカの潜水艦ではないか。

日本の「イ号」潜水艦は黒みがかった銀色をしている。

アメリカ潜水艦は浮上していったい何をしようとしているのだろうか。

私はもう恐ろしいも何もない。おおかたやけになっていた。

その銀色の怪物は再び海面下に潜行していった。

救助に来た駆潜艇はその潜水艦を追って水平線の彼方へ爆雷を投下している。

またこちらに近付いてきたと思えば、また遠くに行って爆雷の投下を繰り返している。

私は板にまたがったまま足を海中に投げ出して、その様子を見守っていた。

爆雷が海中で破裂するたびに水圧で足が快力の巨人にでもつかまれたような力が加わる。いつになったら救助に来てくれるのだろうか、おいしいものを目の前におあづけをくらっているような、そんな気持ちだ。

やがて駆潜艦は爆雷投下をやめて私の漂流している目の前でボートを下ろし、救助に来てくれた。

時すでに午後5時を過ぎた頃か、夕暮れが近付いていた。

そのボートは私の近くの2、3人を救助し、いよいよ私の所に来てくれた。

私は元気にボートに飛び乗った。

嬉しかった。

「助かった。助かった。」と心はうきうきしていた。

ボートは水兵が漕いで軍艦に戻ったが波が高くボートを船にぴったりと付けれない。

波が高くなったときあらかじめ心構えしておいて軍艦に飛び移って「やれやれ」とひと安心したのもつかの間、帽子に一本線の入った下士官であったであろう、

「おまえ、けがをしていないようだな。ボートを漕いで他の者を助けに行ってこいっ!」と命令された。

私はやっと助かったのに、それに何も食べていないし、疲れも激しいのにやだなと感じていたが帝国海軍の命令であるので「はいっ」と言ってもう一度ボートに飛び乗り救助に向かった。

洋上のあちこちに救助にボートを漕いで行くと、はぁはぁと息が苦しくなってきた。

波が相変わらず高いのでボートに乗り入れるのも軍艦に移乗するのもそれは大変な作業であった。

もうあたり一面は暗くなり始めたころ、私はクタクタに疲れはてて軍艦の上で休ませてもらった。

駆潜艇の水兵は暗くなった洋上を未だ漂流者を探し回っていた。

鑑上で休んでいる私に本当に小さな小さなおにぎりがひとつ配給になった。

やはり日本人同志であると感じ、私は嬉しくなって涙が出てきた。

そしてこのおいしさよ、飲み込むときの喉の痛さも忘れ、むさぼるように食べた。

安心したのと食べ物が少し腹に入ったせいか、私は砲台に腰を掛け一休みしていた。

すると下士官がやって来て

「貴様、何だぁ。この船は恐れ多くも陛下の船だぞ。そんな所に腰をおろして船乗り根性を出すな!」と怒鳴られた。

やっとの思いで助かったのだから少しくらいのいたわりの言葉くらいは・・とちょっとばかり腹が立ったが・・・・

興津丸の沈没現場を夜の10時頃まで海軍乗組兵によって救助活動が続けられた。

そして興津丸の撃沈される4時間前に轟沈した駆逐艦涼風の現場にも騨潜艇は救助活動を行ない、数名の涼風乗組将兵を救助した。

そして午後10時すぎであろう、沈没現場を離れた。

15 ポナペへ

駆潜艇はディーゼルエンジンの音も高らかに‥航海を始めた。

「何処に連れて行かれるのだろう」と救助されて元気な者同志の会話が私の耳にも入ってきた。

珊瑚礁の島はすぐ近くにあるものだと思っていた。

ところが興津丸、駆逐艦涼風の撃沈されたところは太平洋の真ん中らしく、島影ひとつ見当たらない。

そのうち乗組将兵が甲板上でごろごろしている救助者に小声で教えてくれた。

「本艦はポナペ島に向かっている。ポナペ島到着は明日午前10時頃の予定だ。」

回りを見てもほとんど知っている人はいない。

興津丸乗組員の人もほとんどいない。

いても顔を覚えている程度で名前さえわからない。

設営隊の人、海軍軍人も数人いるが、これらの人々も同様だった。

私は内気で人見知りするほうであったので(今でもそうだが・・・)自分からしゃべる事はないので、いつも人の話を聞いて自分の行動の参考にしていた。

私はポナペ島に行くと聞いて、いささか期待していた。

というのも以前からポナペ島について先輩から聞いていたが、川も流れているし、日本の民間人もいるし、南洋諸島では大きな部類に入る島であるらしい。

いろいろなことができると期待に胸を膨らませていた。

心地よい夜風を切って航海を続けていると、私は睡魔に襲われた。

ところが非常に疲れているせいか、はたまた興奮しているせいかなかなか寝付かれなかった。

暑い太陽の光で目が覚めた。気がつくとすでに夜は明けていた。食べ物はなにも出ない。

助かったという安心感と、ほとんど食べ物を口にしていない事もあって非常に空腹を感じる。

暑さを感じ始めてから2、3時間過ぎた頃であろう、軍艦旗掲揚が終わって間もなく、遥か水平線上に島影が見えてきた。

乗組海軍兵があれがポナペ島だと言っているのがわかる。

私はこれで本当に助かった、ポナペ島にも上陸できると心もはずみ、お腹が空いている事も忘れていた。

だんだんとその島は大きくなり、やがてヤシの木が生い茂っている海岸が肉眼でも見えるところまで来た。

しかし、どうした事か港には入らず通り過ぎていってしまった。

やがてポナペの緑も薄くなった頃、駆潜艇の前方すぐのところに珊瑚礁の島が近付いてきた。

するとエンジンの音が急に小さくなり速力も落ちてきた。

私はこの島に下ろされるのではと思った。その通りであった。

やがて丸太で作った桟橋に駆潜艇は接岸した。

駆逐艦涼風、興津丸の遭難者あわせて100数十名はこの島に下船させられた。

上陸が完了した時点でこの恩のある駆潜挺はただちに桟橋を離れ、何かの作戦行動についたのか、やがて水平線から姿を消して行った。

16 無人島のサバイバル

この島に置いてきぼりにされた私共は朝から何も口にしていない。

駆潜艇からは食糧等は一切置いていったという話しはなかった。

我々以外この島にはだれもいないようである。まさに無人島に上げられたのであった。

でも、ここは以前だれか住んでいたようで、屋根だけが南洋植物の葉で覆ってある丸太小屋と、その小屋の軒下から「トイ」で雨水を引き貯水するタンクがあった。私はこの小屋に入って横になった。

ほかの元気な人達はわずか7、8本しかないヤシの木に登ってヤシの実を取りにかかっている。

私もお腹がすいていたので「うんとこどっこいしょ」と私もヤシの実をとって食べ、空腹を少し満たした。

近くに小高い山があり、そこに行ってパパイヤの実、山芋を食べたりしていた。

身につけているものはなにもなく、わずかな布きれだけである。隠す布もない人もおり、全く裸族同様であった。

そのような生活が幾日か続く。何もする事がないので島を海岸づたいに一周してみる。

そんな事が1日に何度もある。30分もあれば一周することのできる島だ。

だんだんと食べる物がなくなってきた。海岸に出て動くものは何でもとって食べた。

ちいさなトカゲのようなものが海岸にいる。それを半分に引き裂いて肉の部分をとって食べた。

山にはもうパパイヤの実はない。パパイヤはもう葉も木も食べた。

こんな小さな島に100余名の人間が我先にとむさぼり食べるから、たちまち食べ物がなくなるのは当然の結果であろう。

とうとうこの無人島にあったヤシの木を倒してその「根っこ」までも食べた。

土に埋まっているそれにやわらかい部分があり、そこは甘ずっぱくて多分トカゲもここを食べて腹をふくらます部分なのだろう。

こんな事で本当に祖国日本に帰ることができるのだろうか? 故郷に帰って父に会えるのだろうか?夜になっていろいろな事が思い出される。

が、また「えーい、どうにでもなれっ」のやけのやんぱちになったものだ。

回りの人の話しでは海軍で衣料と食料を届けに来ると駆潜挺の将校が言っていたとの事であるが、何も届いてはおらず、裸でいるのがもう10日くらいになる。疲れも頂点に達し、身体を動かす元気もなくなった。

飢え死にする人もあらわれてきた。

私はまだ若干であったので若さもあったため、いくらか元気も残っていたようだったが、それでも苦しい日が続いた。

それから2、3日、この島に上陸して2週間くらいして軍艦が丸太の桟橋に着き、我々に衣料と食料を持ってきてくれた。

古い海軍水兵の制服を1着づつ配給になり、久しぶりに大事なところも隠すことができた。

そして乾パンなども配給になり、少しばかり生き延びたと感じたものだ。そしてあと2、3日で再び救助鑑が、今度はここから移動させるために来ると朗報を残して、この軍艦は水平線へと消えて行った。

17 日本へ‥そして故郷へ

昭和19年2月20日過ぎだったと思う。身体は潮焼けというか真っ黒、そしてぶつぶつができてもう南洋の現地人と変わらない形相になっていた。髪の毛はぼさぼさで髭はのび放題であった。

3、4日後の午前中の事だった。食糧等を運んできてくれた軍艦の将校が言っていたとおりに救助艦が丸太の桟橋についた。

一旦トラック島に行くとのことを聞き、全員乗船した。

ああ・・・これで本当に助かった。これで日本に帰れる。もう嬉しさで一杯だった。

このポナペ諸島もアメリカ軍の制海、制空権に入っているため、何時敵の攻撃に出合うかわからない中での航海ではあったが2日後何事もなくトラック島に入港する事ができた。

その日のうちに日本へ向かうという。巡洋艦「浅香」に乗り移った。乗り移りが終わり次第巡洋艦はトラック島を後にした。

もう嬉しくて嬉しくてたまらない。もう少しで北千住の姉さん、故郷砂川の父にも会えると思ったら夜も眠れない。艦はじぐざぐコースを取りながら北上している。

1日に朝1回、どんぶりに1杯分の水が配給になった。この水で口を濯ぎ、顔を洗った。そして嬉しい事に3度の食事もでた。

でも相変わらず敵起動部隊、潜水艦が近海にいるとかで進路をあちらこちらに取っている為いつ日本に到着できるかわからないとの事である。

途中サイパン島を過ぎたあたり、大嵐に遭遇し艦はさっばり進まない。スクリュープロペラが空転するというのでわれわれ便乗者全員で前の方にある荷物を(砂糖のようであった)後方に移動するように命ぜられ、船の揺れが激しい中、命令どおり荷物を移動した。

やがて嵐がおさまると日本の大地が見えてきた。時に2月28日であった。

かすかに見える日本の山々をながめていると自然に涙があふれてきた。

この日の夕方、巡洋艦「浅香」は横須賀港に無事入港した。

下艦する時、海軍将校に「興津丸や涼風がアメリカ軍によって撃沈された事は国家秘密であるため、上陸しても絶対他言してはならない」と固く口止めされて横須賀港に上陸した。

その後、海軍将兵収容所という所に収容され、そこで帰国第1日目の夜を過ごした。

その間、日本郵船株式会社横浜支店から2、3人挨拶に来られた。

そして海軍から借りた服を返し、会社よりスケスケの作業衣1着と手ぬぐい、歯ブラシ、石鹸等日用品が配給になった。

翌日、横浜の会社に出頭した。衣料切符や遭難手当として300円くらい(当時は大金)と10日間の特別休暇をもらった。

今度会社に出頭する日を告げられ、会社を出て北千住の姉の家へ行った。

姉もびっくりして「よく生きていた」と大変喜んでくれ、夜通し語り合った。

姉も私のあまりにもみすぼらしい姿を見るに見かねてか、姉の主人の洋服やオーバーコートを貸してくれた。

それらを着て翌日、故郷砂川へ出発した。

第一部 完